毎度どうも!五助屋レザーでございます。

前回のエントリー『一味違った革のレースアップ その1 [準備編]』を読んで、レースアップ、やってみたくなったかな?ちょっと調べればたくさん技法がヒットするだろうけれど、ちょっとこれは違うぞ!ってのの続きです。革のレースアップ・その2。革で材料を作ろう!編です。

コレが目標。この革紐のアミアミが『レースアップ』

レース(アミアミ)の材料と言えば、革紐なワケですが、市販品を買ってくるのもいいけど、ここはひとつ、自分で作ってみたいよね。

とは言え、そんな道具は国内では売ってない・・・。材料を作る道具を海外から輸入しなさいなんていうのは、ちょっと現実的じゃないなと・・・。かといって、ココは譲れない。

ならば、材料を作る道具を作りましょう!

五助屋オリジナル革紐加工機として!!!

始めは重い腰を上げたくらいな感じのスタートでありましたが、思いついてしまったら加速するする(いつもの事)。まぁ宣伝もしますが、そんなに難しい物でも無いので写真を見て自作にチャレンジするのも良いかと思います。

一味ちがう。誰もやってない事というのは、なかなか敷居が高く、だからスペシャルであるといえますが、その敷居をぐっと下げちゃおうというのが、ここにふさわしいのかと思うのです。

前回も書きましたが、全部真似る必要もないので、出来そうなところを採用してみてくださいませ。

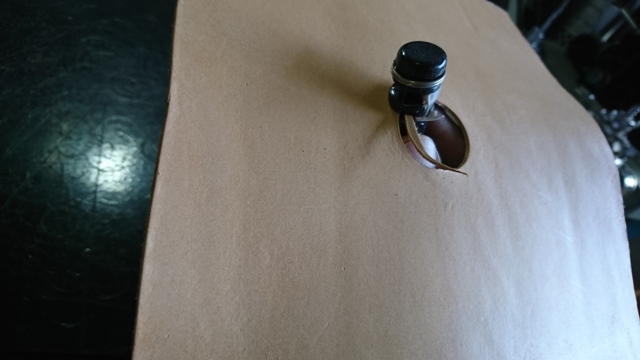

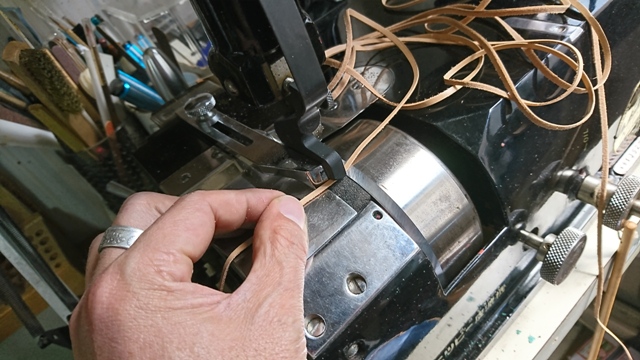

革紐加工機

五助屋レザーでは色んなタイプのレース・マシンを試作しております。

この機械は、幅を決めて一定の幅で革を切り出したり・・・

端を斜めに落とす道具です。まぁコレじゃなくともそういう加工が出来ればよいのです。

コレはプロトタイプであり市販バージョンはもう少し工夫します。自作にチャレンジする方は、もうちょい待った方がいいよん。全部完成してから こちらに書かせてもらおうかと思ってたのですが、なんせ、セッカチなもんで書き始めちゃったってわけ。

後述しますが、お手軽なレースメーカーってのも市販されておりますが、ちょいと違うのを作ります。

|

|

新品価格 |

![]()

レースを切り出す

まずは、レース(革紐)を切り出さねば始まりません。

今回はこんな大きさ革でやってみましょうか。ハギレの革からも長いレースが取れます。

ちょっと大き目のポンチで穴を開けて・・・

|

|

レザークラフト 12本セット 穴あけ ポンチ 工具 ハトメ抜き 収納 ケース 付 新品価格 |

![]()

こんなレースメーカーという道具で切り出します。この道具、普通にカッターの刃をセットして使えるやつも作りたいんだよね。コレ本体が、プラなので使っていると磨り減るのです。使い始めはなんだかうまく使えないなぁと思うかもしれないけれど、内側のバリだったりが使ううちに削れて革の出口、入り口が削れてくるといい感じになるんだけど、磨り減りすぎると使いにくくなるので・・・。

こんな風にすべりがよくなるニトフロンテープなんかを貼ると良いね。目的の幅になるように調整してもいい。

使い方は、簡単。こうして尻尾を出して・・・

まっすぐ引っ張るだけ。

シュルルルって気持ち良いよん。

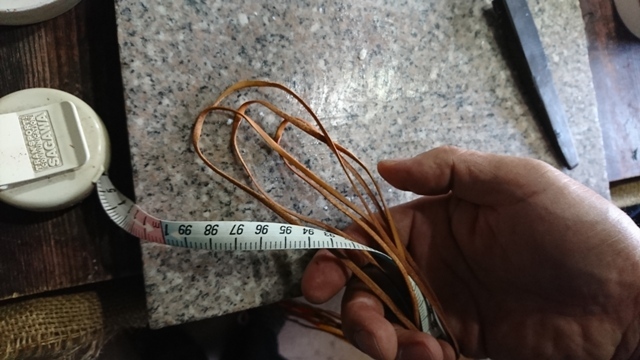

4.3mm幅で・・・

190X190mmの大きさから・・・

6メートルくらい。

このままでも使えるのだが、さらにここから加工するので長く伸びます。そして細くもなるので余裕を見て太めに切り出すのがよいです。

と、ここで五助屋オリジナル革紐加工機登場!割り込ませます。市販のレースメーカーなんかメじゃねぇぜ!!!

こちらは3号機。最初に出てきた機械が2号機ね。

外側からも行けます。

右手で革を引きながら左手で革をガイドにあてがって引っ張る感じで、このように鋭角な角が出来たら・・・

切れば良しです。なのでちょっと歪な形のハギレでも無駄なくレースを作れます。

切り出しが不安な場合は、ちょっと幅広に切り出し整えると確実です。

切り出したレースをべべリングする

次に切り出したレースの厚みを一定にします。

先に書きましたがここからさらに加工するので伸びます。なので細く薄くなるのでちょっと厚めすればよいでしょう。

最終的に1ミリ程度にしたいのであれば、1.3とか1.2とか。ここらの数字は革の種類や部位によっても変わるので、経験を積んでちょーだい。

革漉き機があれば早いですが、幅が細いものなので、カッターの刃とクランプとたとえば1円玉とかそんなのでも工夫すると出来たりしますが、気をつけてね。

これは幅方向。

こんな感じで行けたりもします。

刃に当った直後に革を引く方向下方向にするのが上手く出来るコツ。写真を撮るためにこれは上に引っ張ってますが、革って伸びるし柔軟性があるから、なかなか難しいのですよ。スプリッターという名で工具はあるけれど専用の刃を準備しなくとも普通にどこでも買える刃を使って出来る工具を作りたいですね。

商品開発中の貴重な一枚。いいヒントだと思います。

そして・・・。

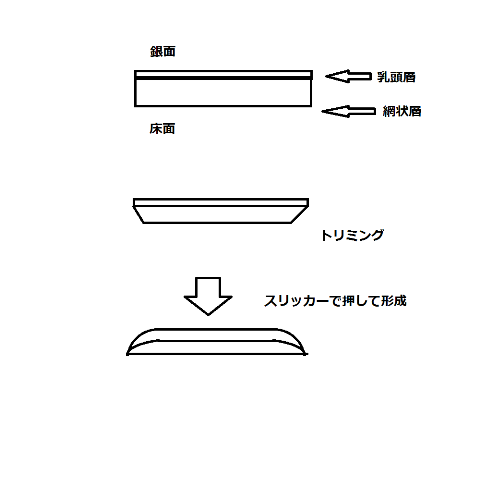

角を斜めに落とす。ほんの少し横の断面は残す感じでね。

簡単に書くと、こう言う事。トリミングのほうが分かりやすいかな?と思って書いたけど、ベベリングとも言うね。

レースの形成とすべりを良くする

この形成という作業は、やらなくても編み上げ後、かがったり編み上げた後に水分を含ませてゴロゴロ転がしたり広い溝のスリッカーで整えたりすれは、また違ったいい感じのなじみになりますので、お好みで。

はじめから見たら細くなったのがわかりますね。

大理石とか御影石とかを準備して表面をきれいにお掃除します。

全体に満遍なく水分を含ませます。かといってビショビショでもだめ。良い頃合があります。

レザーカービングをやる人なら感覚でわかりますね。なかなかよい表現が見つからないんだけれどちょっと足んないかな?みたいな量がいい。霧吹きを使うのであって水に浸したりするのではないので、なんとなく掴んで下さいませ。ムラが心配ならジップロックなどに入れてしばらく置くと全体になじみます。

ローハイドクリームを床面にも銀面にも薄く塗ります。画がきちゃないねw

石板にも薄く塗って・・・

浅溝のスリッカーを押し付けて形成します。こんなスリッカーも市販はしてないので作ってちょーだい。

この時点で6メートルだったレースが7メートルになってます。

ドーム状に形成したところとまっすぐな所の違いがわかるだろうか?

ちょいと比べてみようか

随分と回り道というか、手間を掛けたからどうなるかというと・・・。

上のが切りっぱなしの手間なしレース革紐。下のが今回の手間暇かけた秘蔵のレースアップです。

ピッチ(間隔)も詰まっていますが収まりが良いように見えません?

ここの革の切断面が斜めにべべリングという作業をすることによって

こんな風に馴染みやすくなります。

さらにロープで比較

おなじくロープ編みで比較。

切りっぱなしの手間なしレース革紐は・・・

ゴツゴツしてますね(6本網の編み始めがわからない!という方は、この形で金具を通す場所を見つけるとわかりやすいです)。

コレはこれでこういうのが好きな人もいるでしょう。ワイルドな感じです。というか、普通は絶対にこうなる。こうにしかならない。でも手間をかけると・・・

どうでしょう?僕はこっちが好き。

編み方が違うのですが、断面が見えないという所で違いがでますね。

単純に革を薄くすればいいじゃねーかと思われそうですがそうすると強度が落ちてしまうし、ロープなどはストローのように空洞が出来てしまいます。

ナスカンは真鍮 二重カンはリン青銅が好き。

ちゅうことで、思いついてしまったのでやらずに居られなくなって本格的な工具も作ってしまった訳です。太いベルトから今回のような細いレースの切り出しからベベリング、厚み調整まで一台で作れるものを開発してみました。市販予定なので五助屋工具店をチェックしてくださいませ。

五助屋工具店

URL:http://gosuke.dokkoisho.com/for-crafter.html

次回はようやくレースアップの具体的な手法を公開しますよ~!おたのしみに!

最新記事 by 五助屋 レザー (全て見る)

- 一味違った革のレースアップ その2 [材料を作る] - 2017年6月3日

- 一味違った革のレースアップ その1 [準備編] - 2017年5月3日

- 馬蹄型コインケースのフォローアップ (番外編) [レザークラフト] - 2017年3月23日